目黒先生のこと [書道] #19

- 2025.03.16

- ジャカルタ書道日記

![目黒先生のこと [書道] #19](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2025/03/20200114_meguro03-890x500.jpg)

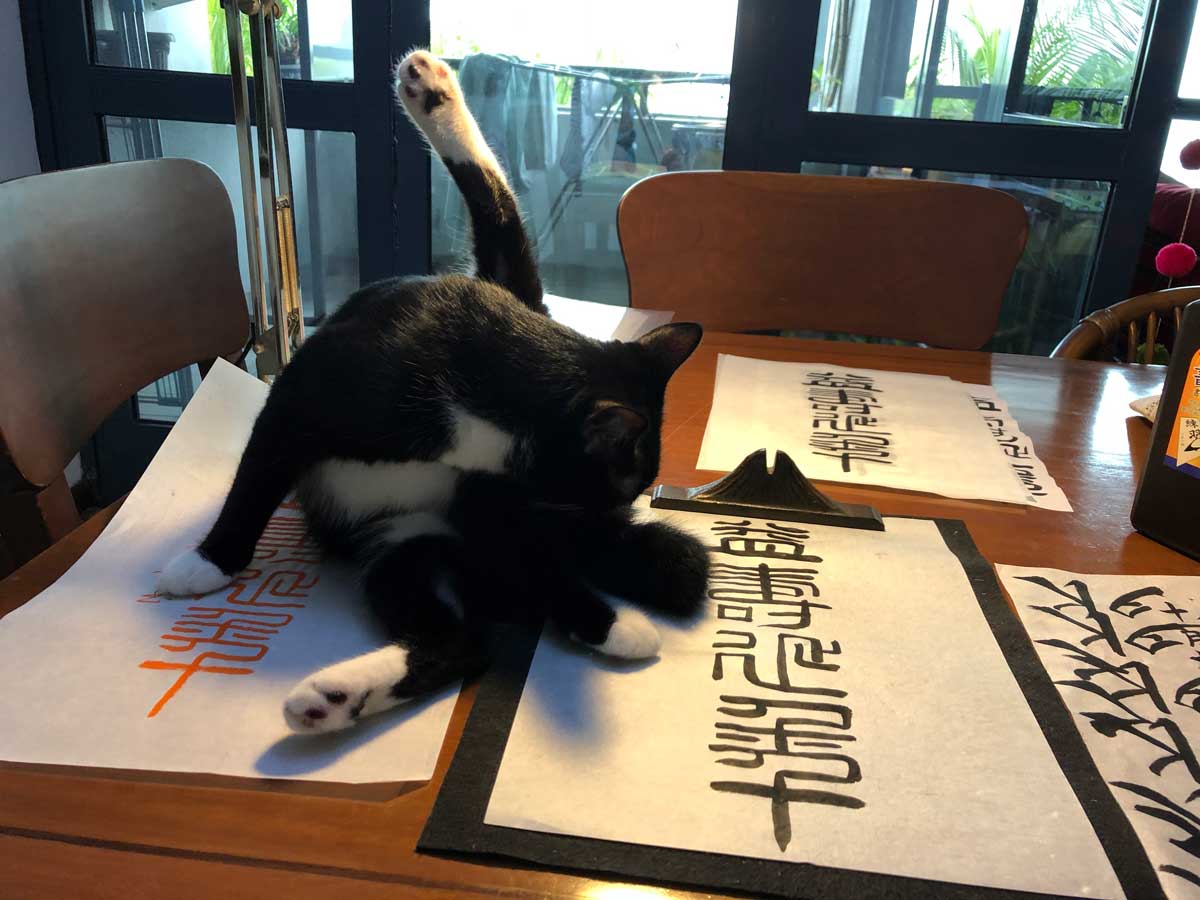

私は大人になってから、ジャカルタで書を習い始めた。学校の習字の時間は大嫌いで、書道教室など行ったこともない。しかし、目黒雅堂(本名・雅男)先生のジャカルタでの書道教室を取材して、その楽しそうな様子に惹かれていた。2018年12月に恐る恐る門をたたいて、まったくのゼロから習い始めた。

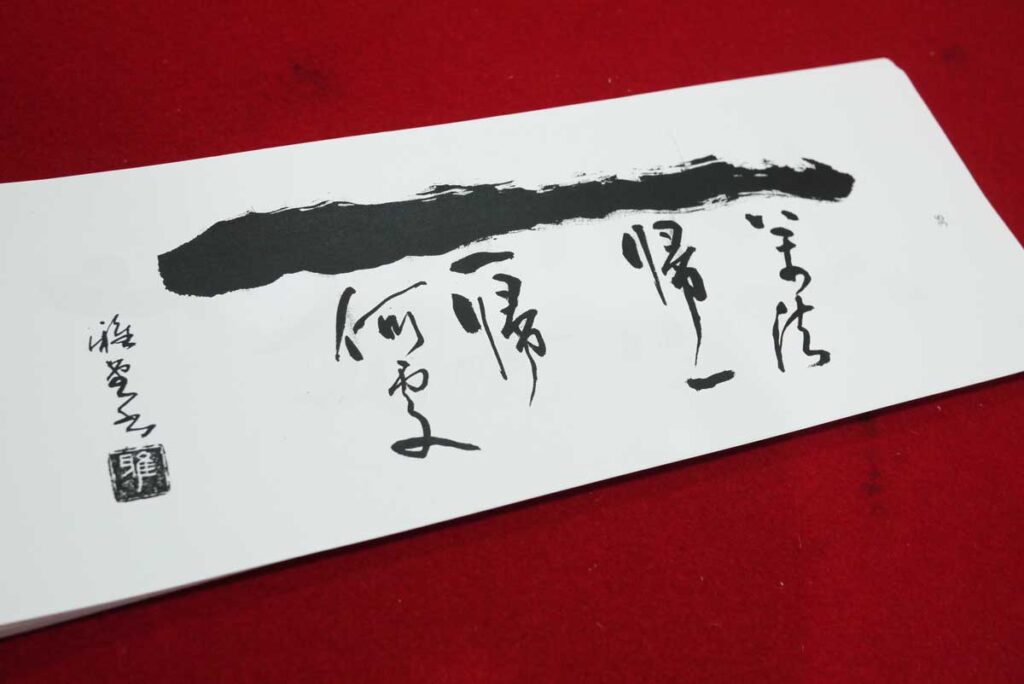

目黒先生は、楷書、隷書、篆書、かな、行書、絵を添えた句、何でも自由自在。話をしながら書けるし、息をするように字を書く。そして容赦なく、いろんな書に挑戦させる。それまでまったく知らなかった、豊かで楽しい書の世界が目の前に広がっていった。

書は「二次元の中に三次元を作り出すこと」

目黒先生の父親は、書家の目黒祥堂(本名・祥一)さん。「父のヒストリーが、僕のヒストリー」と、目黒先生は語る。

祥堂さんは美的センスに優れ、字の美しさは天下一品だった。それが時には弊害ともなり、「あなたの字は美しすぎる。もっと汚く書きなさい」(「あなたのお城をいったん崩しなさい」という意味)と言われるほどだった。その点で本人は格闘していたが、その後、芸域を広げ、幅のある字に変わっていったと言う。

その父から目黒先生が書を習い始めたのは、4歳の時だ。

「今日から書を教える」と言われた。戦後で、やることがなかったんでしょう。暇つぶしに教えようとした。温厚で優しい人だったので、だまされた。いきなりパーンとたたかれて、「それが字か!」。4歳なので、まだ字も習ってない。6歳だった兄もたたかれ、二度とその場に来なかった。危険を察知して、父に呼ばれる直前に消える。僕一人が殴られ役。

基本の線から始めたが、なかなかOKが出ず、横ハネだけを8カ月間、「こればっかり書いていた」。それから週1〜2回、楷書を習った。父は目黒先生が10歳になる直前になってようやく、自分の子供を教える難しさに気付いた。「反抗するし、自分の方も『また手が出ちゃった』と反省したんでしょう」。そして、「花田先生の所へ行け」。

花田先生とは、父が独立するまで師事していた花田峰堂さん。日本を代表する書家の一人で、ゆったりした重量感のある、懐の深い字を書く。隷書の大家として活躍した。

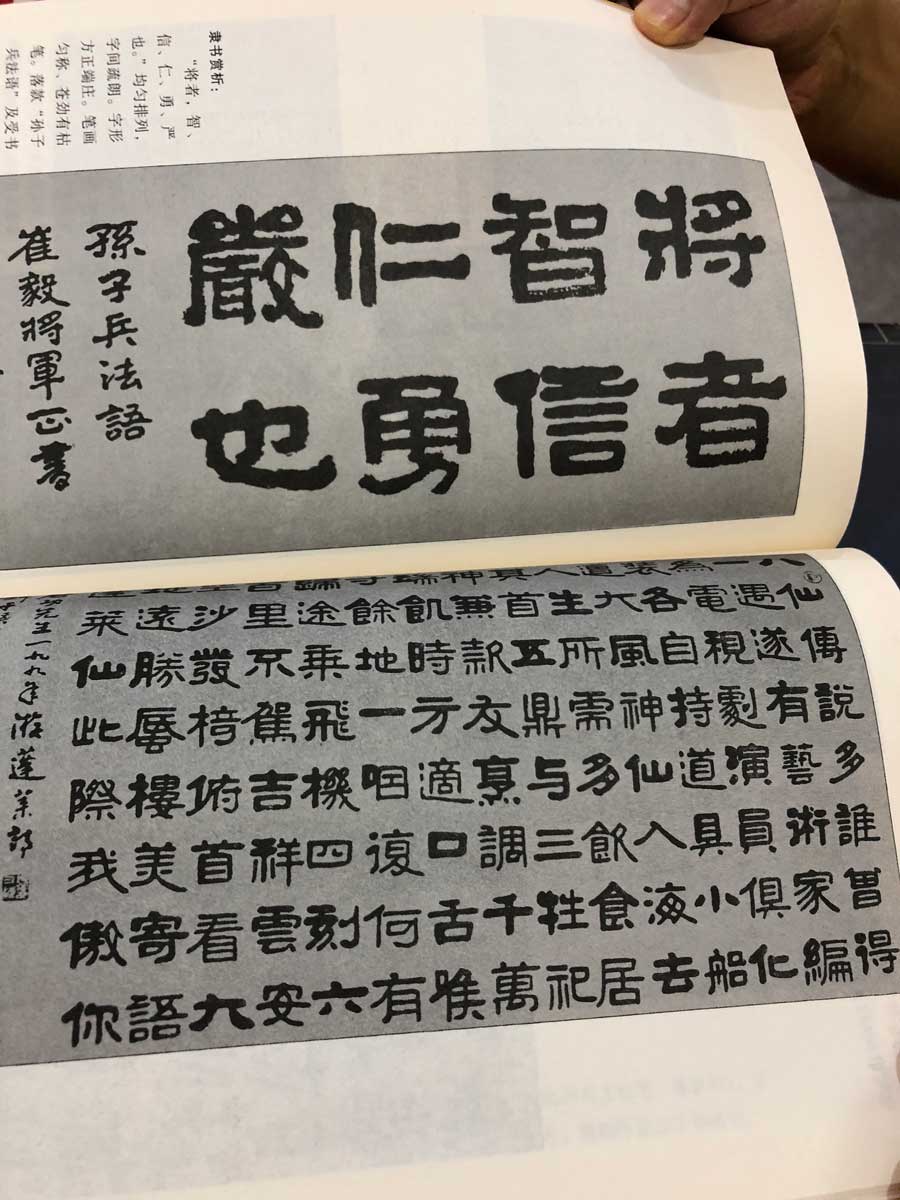

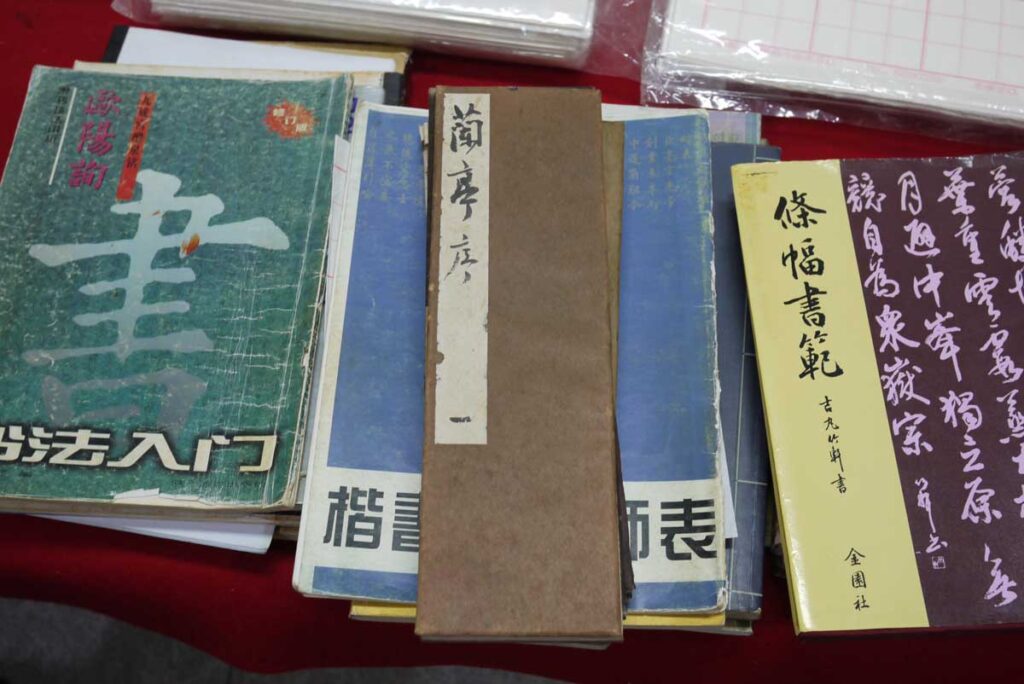

書いたものを持って行くと、「はい、わかりました」。それからいきなり欧陽詢、王羲之、褚遂良。「最初に『かび臭いの』を持ち出して来た時にはぞっとしたんだけど、『古典を学ぶのはいいことなんだよ』と言われた」。

とてもかわいがってくれて、「毎日、おいで」と言う。学校が終わってから毎日通うようになった。しかし、字を書くのは週1回のみで、それ以外の日は墨すりをさせられた。大きな硯で墨をすっている前で、花田先生は、かな、行書、篆書、さまざまな書体の字を書き、それがどういう文字なのか、誰が作り出したのか、解説してくれた。

目に焼き付いているのは、書いている姿、筆の運びの緩急。「かな」などは習っていないけど、残像はある。父の教え方とはまったく異質な領域だった。

そんなある日。「雅男君、書ってなんだ?」と聞かれた。

「紙に、筆で……」

「方法とか材料じゃない」

「わかりません」

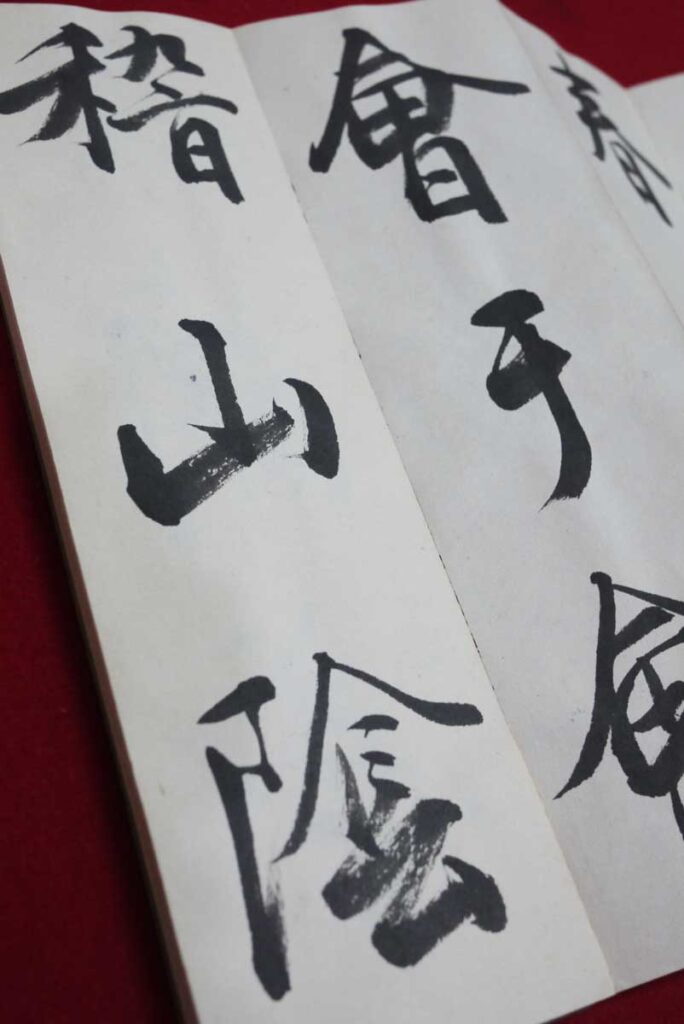

「紙とか木に、書くだろう。それは平面、平たい物だろう。そういう平面を『二次元の世界』って言うんだよ。その上に字を書いて、それでやっぱり二次元の世界だったら、あんまり意味がないんだ。その二次元の中に字を書き、絵を描き、それで三次元の世界を作るのが、書、画だ。二次元の上に別の世界を作り出すこと、これが芸術だ」

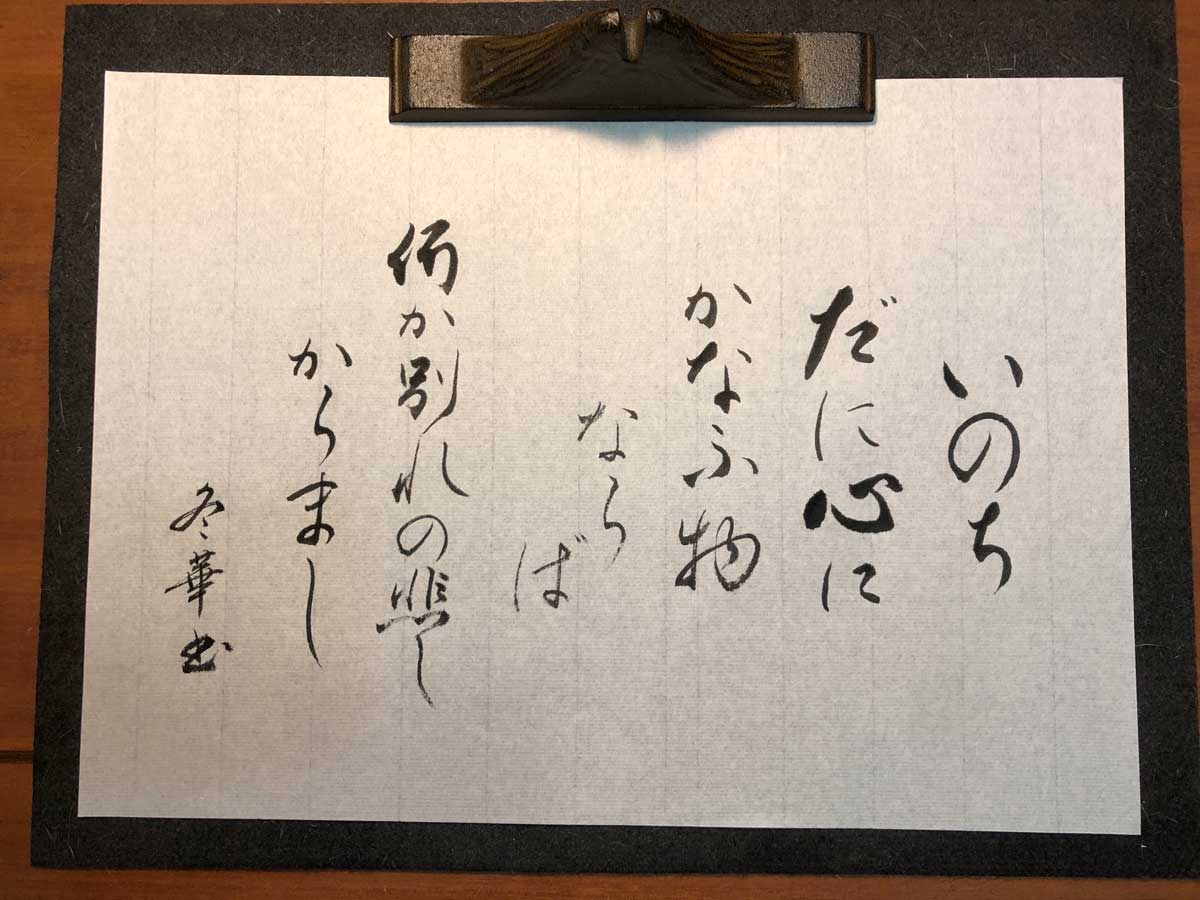

目黒先生は40歳ぐらいになってから、「花田先生の言われたのは、こういうことだったのか」と思い出したそうだ。目黒先生はこう説明する。書道とは、「見た人が立体感を感じるような、迫って来るような、吸い込まれるような、三次元の世界を構築すること」。

絵だとわかりやすいでしょう。優れた絵は立体感をもって迫って来る。絵の立体感とは、影。白をいくら塗っても光にはならない。どのように影を付け、どのように巧みに影を描くか。

書も同じ。字の立体感は(絵に比べて)わかりにくいけど、線質によって、立体感が生まれる。平たい線、力のないぺたーんとした線は書くな、ということ。「全部同じ、まっくろけ」ではなく、厳しい線を書くことで、迫るものを感じる。筆法を学ぶと、厳しい、奥行きのある線が出来る。

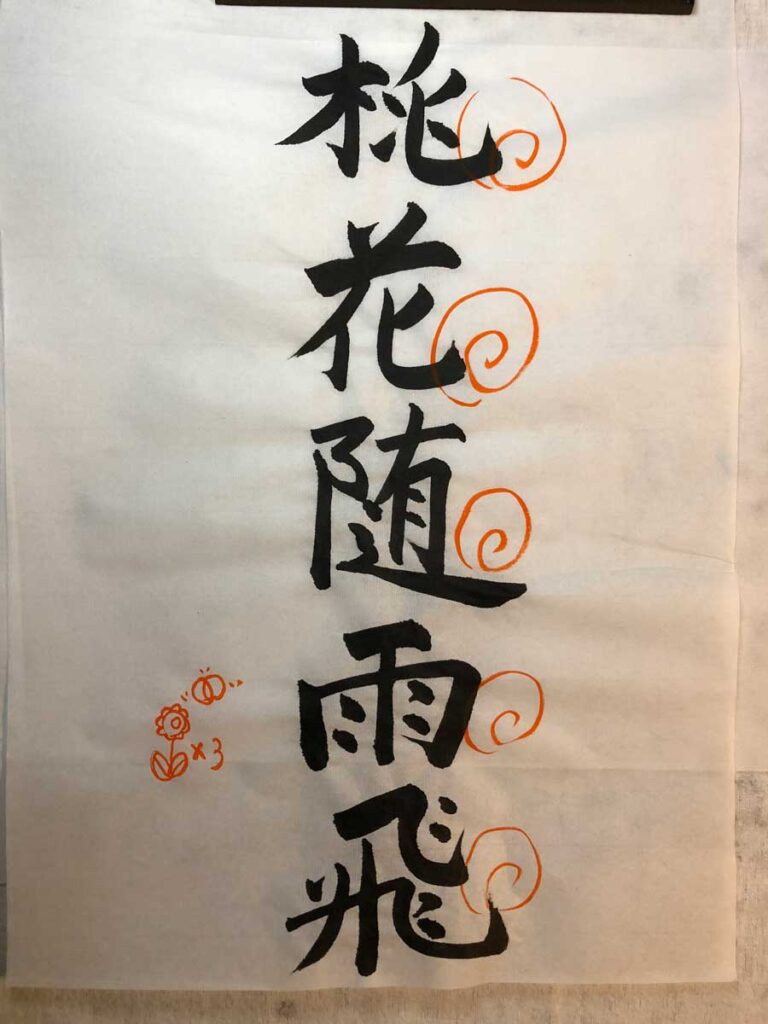

「渇筆」(かすれた線)と「潤筆」(たっぷり墨の載った線)、これが三次元の世界を作り上げる上で、大事。同じ墨の調子を避けること。見た人が快感を覚えるように。最初から終わりまで「渇」だと気持ち悪い。栄養失調みたい。筆の太さ、字の大きさで、全体の筆色を「設計」する。それは「偶然」じゃない。

「ちょうどいい所」を探す、書の旅

子供のころから体の弱かった目黒先生は、体を鍛えるために中学から剣道を始めた。そして、「二兎は追えない」と、花田先生の所に通うのをやめてしまった。花田先生には、「書道はやめません。家で時間を見付けて書きます」と約束した。それからは古本屋に通って手本を見付け、家で書くようになった。

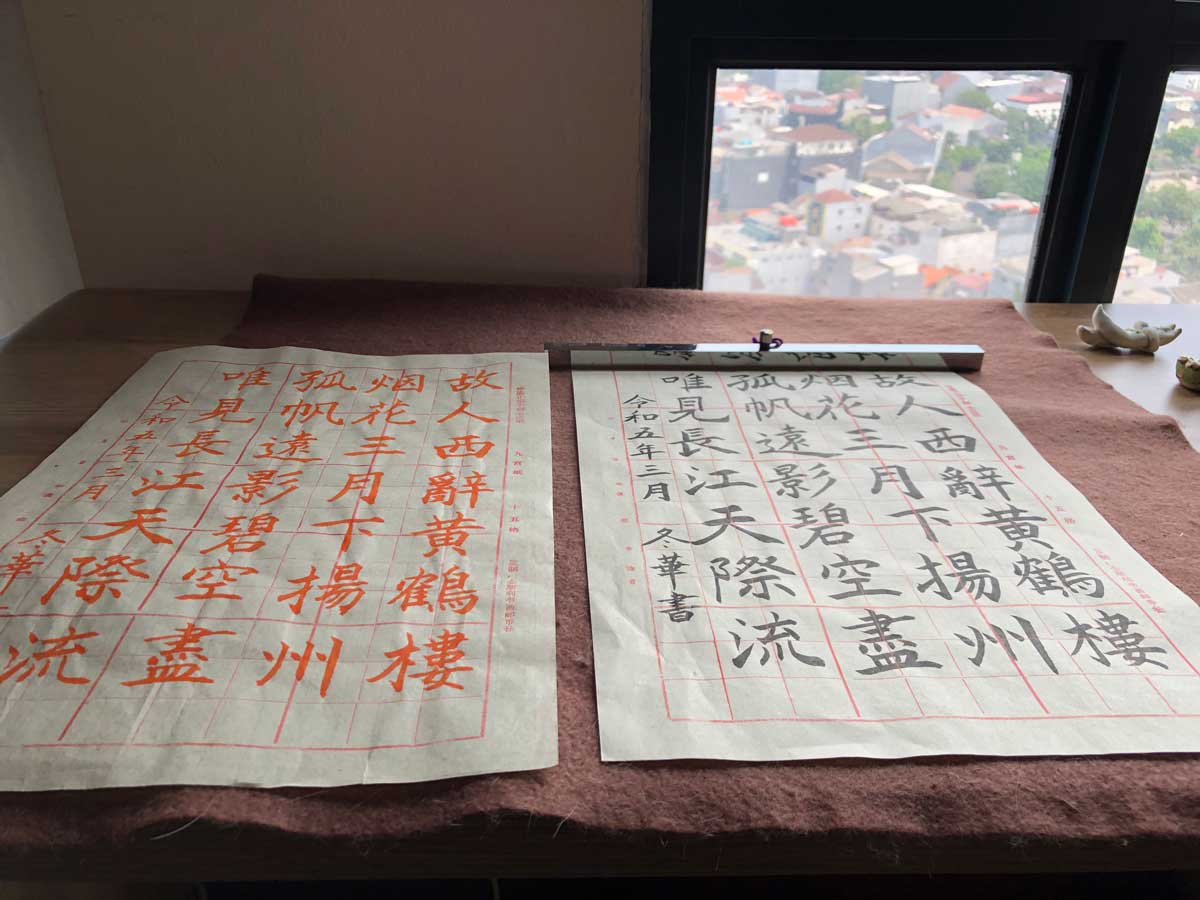

人の書を学ぶ、「まねる」から入るのは大事。どういう押さえ方なのか、どういうバランスなのか。いろんな方の書をまねしながら、自分の芸域を広げる。「欧陽詢の字の美しさはどこから来ている? 横ハネの伸びやかさはどうすれば?」とか。最初から「自分で好きに書きたい」と言って、かび臭い古典を嫌がる風潮はあるけど……。

「美しい字って何だろう?」と改めて考えるようになったそうだ。「『こういう書き方をすれば、こういう線になるんだな』と手本を見ながらやっているうちに、面白くなってくる。横ハネも点も、できるようになれば、怖くない。美しい線、字のバランス、身に着いてくる。字のバランスは、こうでなきゃならん、というのはない。自分の好きなバランスで書けばいい。ちょうどいい所を探すのが、書の旅」。

春に咲く花も、冬に咲く花もある

書を教えるようになったのは35歳ぐらいの時だ。会社の人が目黒先生の家に飾ってあった字を見たのが発端となり、会社で書道教室を開き、50人ほどを教えていた。

1999年からジャカルタで仕事を始める。2000年の「夏祭り・盆踊り大会」で、日本文化紹介の一環として書道のデモンストレーションをしたところ、それを見た人から書道教室を開くよう頼まれた。「仕事があるので、土日なら」と言って引き受け、それで始まったのが「土曜会」。

その後、会社を辞めてからは、「木曜会」、「だるま会」(後に「ムナラブディの会」、それから「水曜会」になる)など、次々に「会」が出来、どんどん生徒が増え、「もう、しょっちゅう教えている」という状態になった。2011年にいったん休止するまで延べ二百数十人を教えた。

2018年にレッスンを再開したが、今度はマンツーマンでの個人指導。その人の年齢や力量を考慮し、いきなり古典に入っていいか、回り道した方がいいかを決める。「古典を見るとじんましんが出る、という人もいますから」。ただ、「筆法を身に着けやすいので、古典はやった方がいい。かなは独特な領域だから、やはり、やった方がいい。やっていると、自然に覚える」と目黒先生。

「どのぐらいやれば書けるようになりますか?」と聞くと、「人によってまちまちですね。春に咲く花もある、夏に咲く花もある、秋に咲く花もある、冬に咲く花もある」。

教え方としては、花田先生式の、個性を尊重してほめる主義。「人はほめられると伸びるから。ただし、ほめるべき所でないのをほめると教育上良くないので、良い所を探して、ほめる。勇気づける。『ほめ殺しの目黒』です」「淡々と、熱意を持って、教えさせていただく」「苦行する必要はない。楽しんで!」。

-

前の記事

![ねことコーヒーと金魚のファンタジー [バッグ] #7](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2025/02/20250209_sackai05-150x150.jpg)

ねことコーヒーと金魚のファンタジー [バッグ] #7 2025.02.22

-

次の記事

![最後の課題 [書道] #20](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2025/03/20250317_09-150x150.jpg)

最後の課題 [書道] #20 2025.03.18

![インドネシア人の名前を書く [書道] #18](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2025/01/20241201_birin-150x150.jpg)

![隷書は「フォント」だ! [書道] #8](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2023/08/20191019_reisho-150x150.jpg)

![自転車が走り出す [書道] #2](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2023/07/20181225_02-150x150.jpg)