最後の課題 [書道] #20

- 2025.03.18

- ジャカルタ書道日記

![最後の課題 [書道] #20](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2025/03/20250317_09-890x500.jpg)

2024年12月、目黒雅堂先生より「11月にジャカルタに戻ったのですが、体調を壊し、今も、静養に努めているところです。来年の2月半ばまで、ジャカルタに滞在の予定です。……あまりブラブラしていても良くないので、ボチボチ、活動を再開しようと考えています。もし、池田さんの方で、書の稽古を再開するお気持ちがあれば、ご連絡ください」とのメールが来た。「どうかお大事に。年内はどうぞごゆっくりされてください」と返信し、2025年1月9日の夜にアポを入れた。

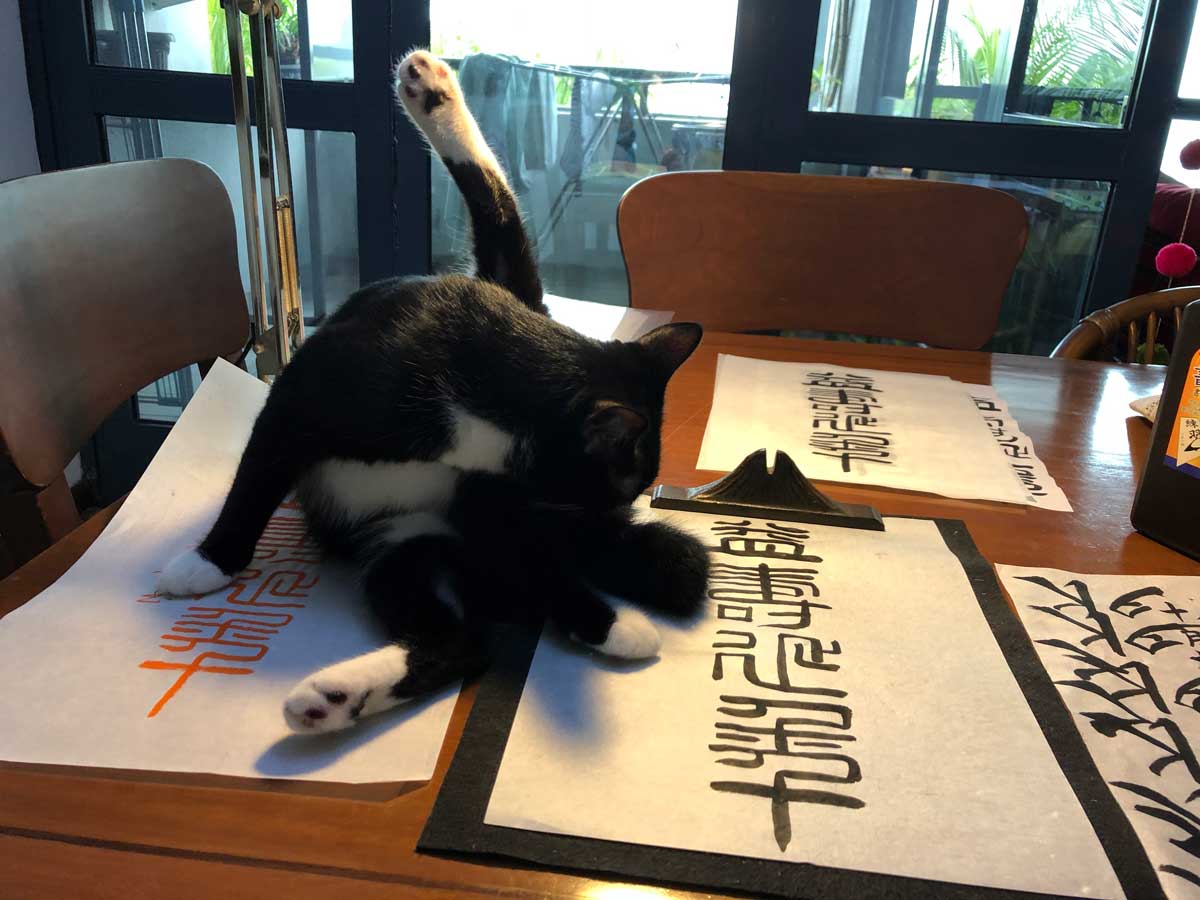

1月9日、仕事が終わってから、書を習っている会社の同僚と2人で、先生のご自宅へ向かった。先生は驚くほどやせておられたが、いつも通りに、提出した清書に赤を入れ、新しい課題2枚を下さった。

同僚からは事前に、「華子さん、(見てもらうの)お先にどうぞ。そして、終わったら先に帰ってくださいね」と言ってもらっていた。そこで、自分の番が終わったらすぐにタクシーを呼び、タクシーが来た時点で、そそくさと席を立った。レッスンは穏やかに済んだが、気疲れなのかタクシー内で寝落ちしてしまい、先生とどのようにお別れしたか覚えていない。同僚とお話をされていたので、「ありがとうございました、失礼します」というあっさりした感じだったかと思う。

その翌週から仕事が忙しかったので、「次回はいつ」という約束もせず、レッスンのお礼メールも送らないまま、日にちが過ぎた。2月になってようやく、「日本へ行かれる前に、もう一回レッスンを」と思い、メールを送った。いつもならすぐに返信があるのだが、この時、返信はなかった。20日の天皇誕生日パーティーの場で「ひょっとしたらお会いできるかも」と思ったが、先生のお姿はなかった。「20日までジャカルタ、と言われていたから、ちょうど日本へ発たれたのかもしれない」と思っていた。そして3月14日に訃報を聞いた。3月13日に日本で亡くなられたという。

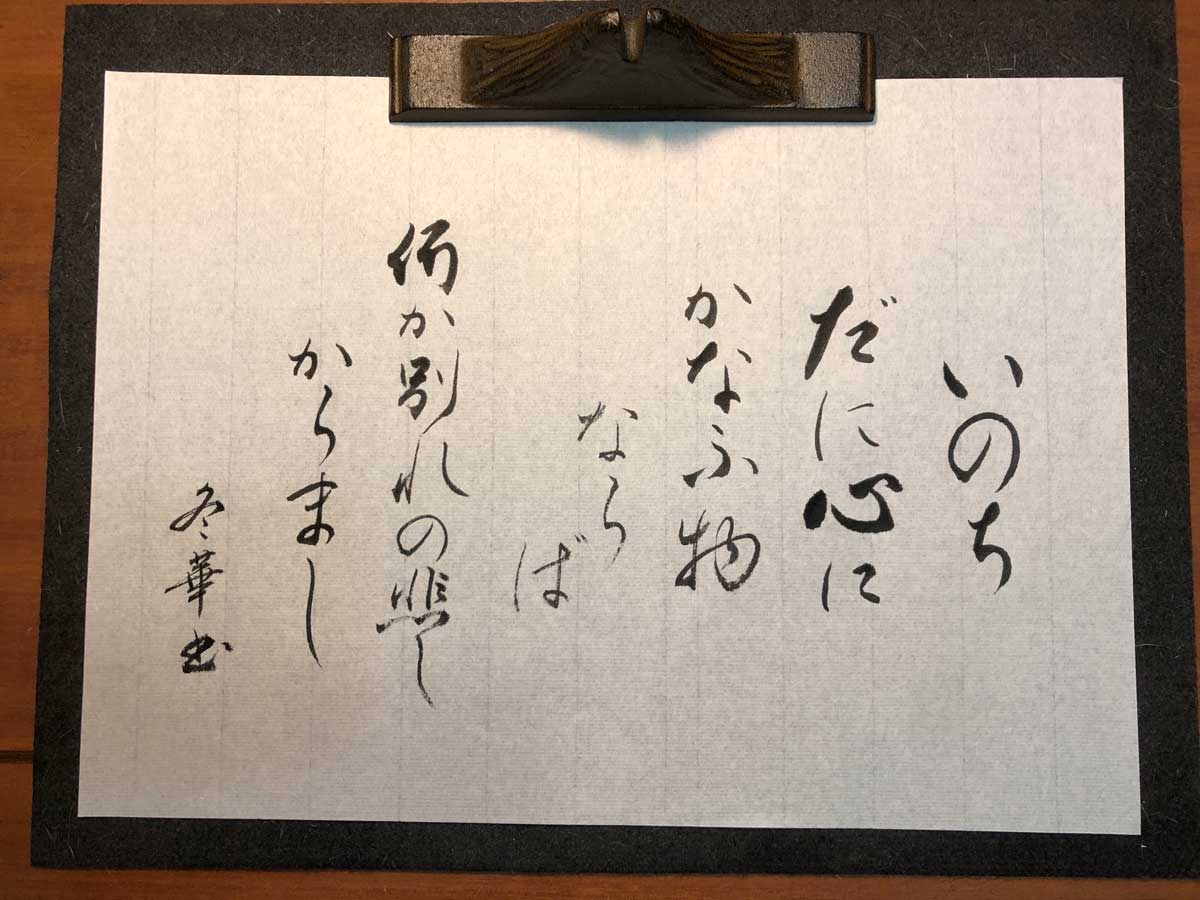

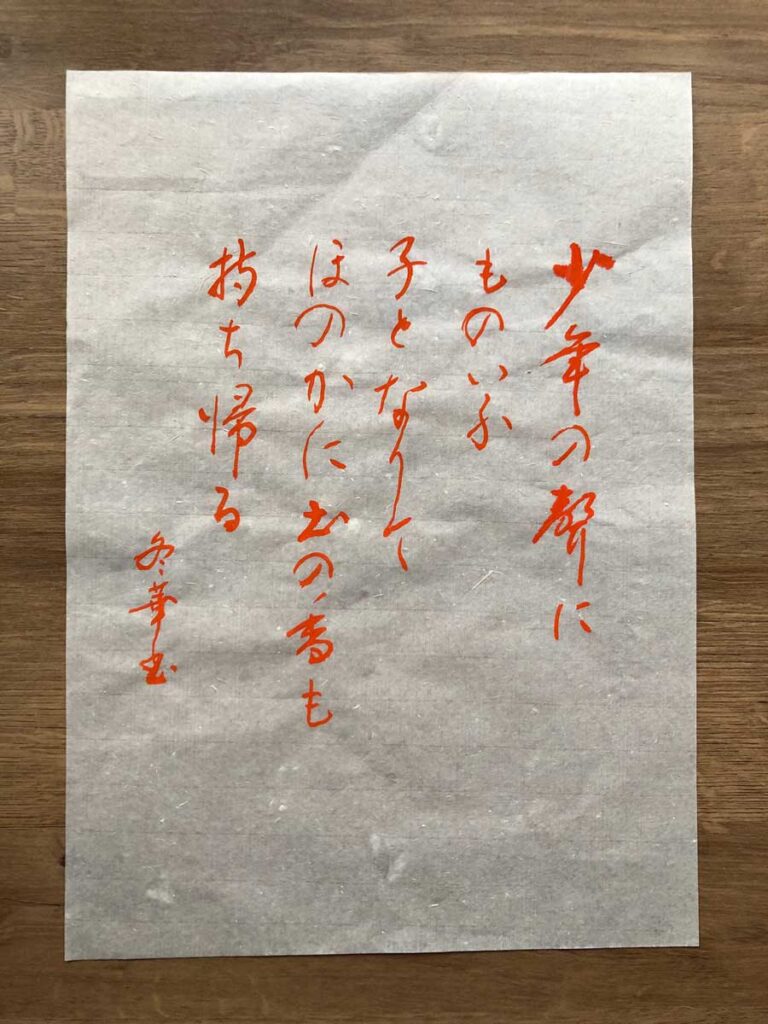

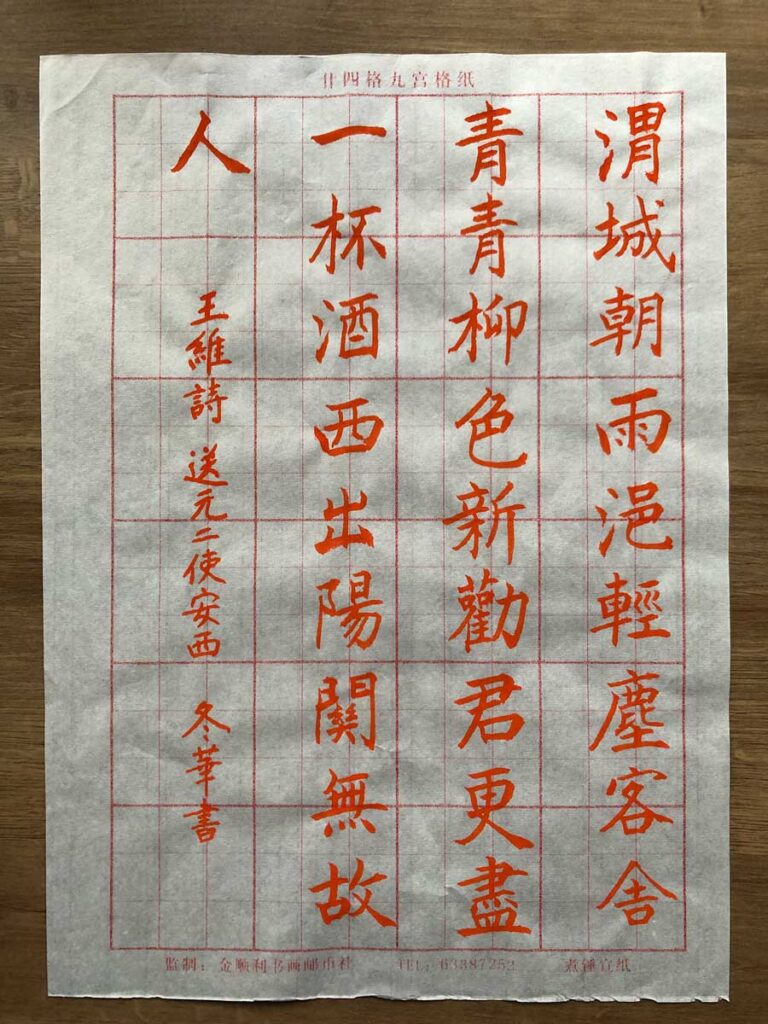

最後にいただいた課題2枚。かな1枚、楷書1枚と、普段より少ない。「冬華書」と私の名前が入っていて、私のために書いてくださった手本だ。

少年の聲に

ものいふ

子となりて

ほのかに土の香も

持ち帰る

これは、私の苦手な「かな」。手本をいろいろめくって、先生が「これにしよう」と選ばれた。声から子供の成長を感じ、さらに、外で遊んで来た「土の香」から、元気に育っている様子がわかる。書き方は、墨色に変化を付けて、「土」を強く。

「誰の歌なんだろう?」と、今ごろになって調べてみたところ、美智子さまが1966年の歌会始(お題は「声」)で詠まれた歌と知ってびっくりした。歌の中の「子」は、当時5歳の天皇陛下のことだ。

実は目黒先生は、天皇陛下とのご縁がある。日本で剣道の指導をされたことがあり、天皇陛下が2023年にインドネシア訪問された際には、目黒先生に会いたいと言われ、その打診が事前に大使館経由であった。しかし、ちょうど日本での約束(同窓会?)があったため、断ったと言う。「断る人なんていませんよ」と大使館関係者にはあきれられたそうだ。

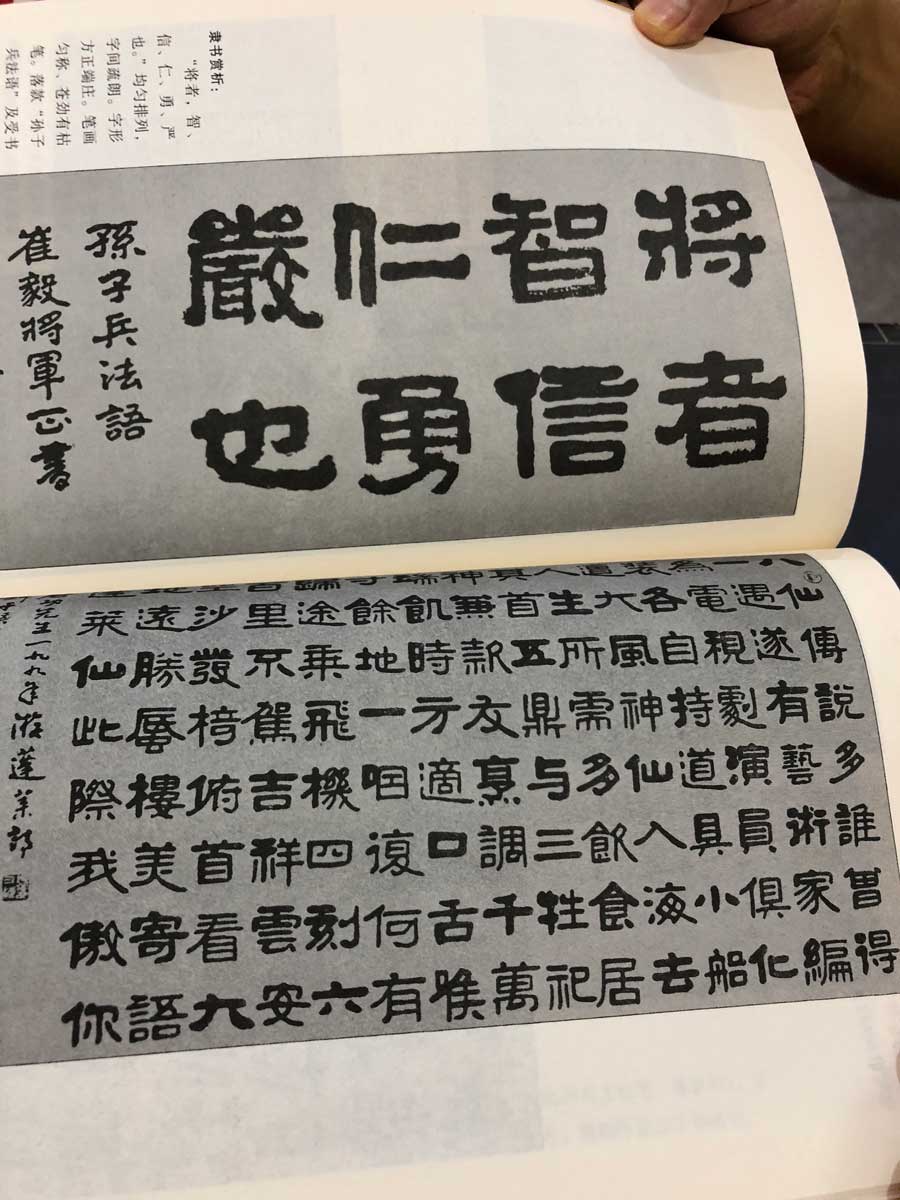

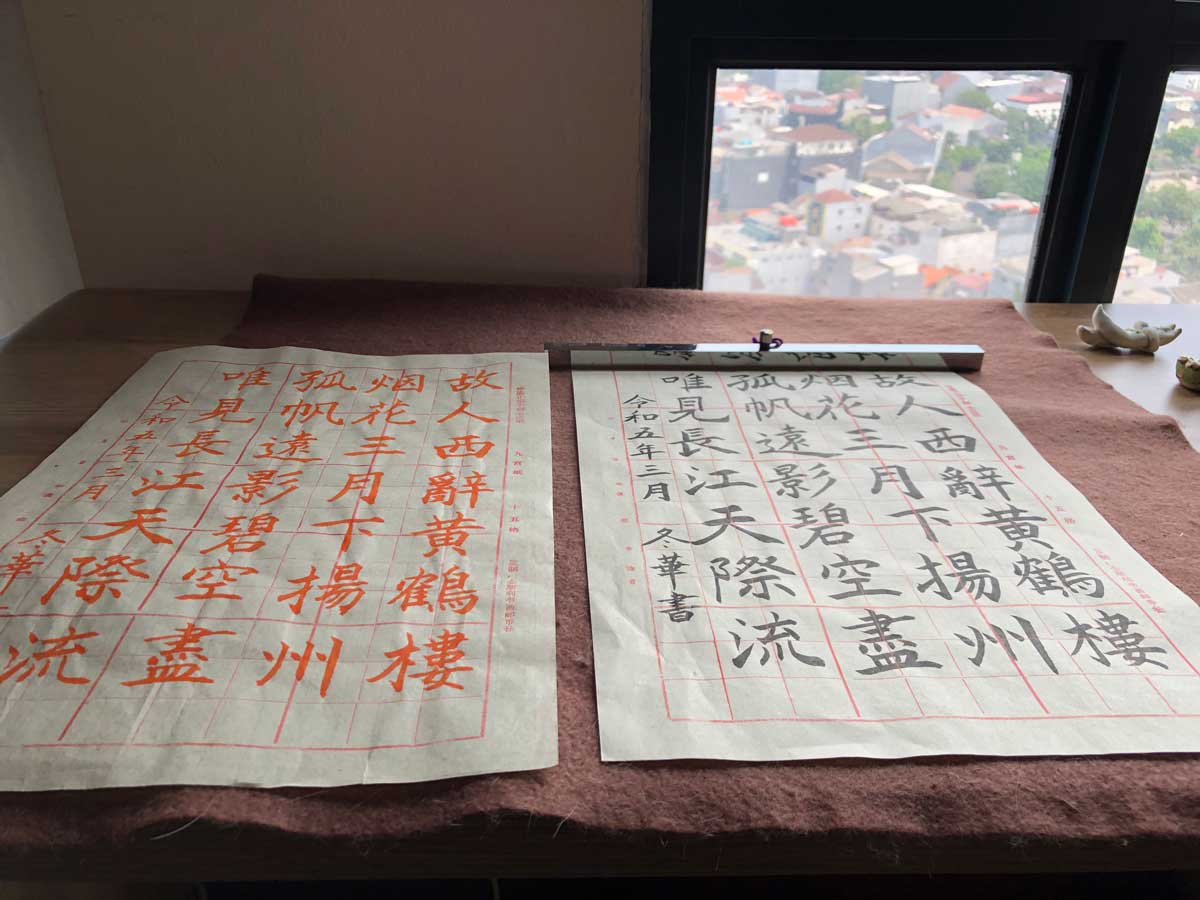

もう一枚の「楷書」も、ぱらぱらと手本をめくって、まだやっていないものを適当に選ばれた。こちらも今ごろになって調べたところ、「王維の代表作で、有名な別れの詩」と説明が書かれていた。

渭城朝雨浥輕塵

客舎靑靑柳色新

勸君更盡一杯酒

西出陽關無故人王維詩 送元二使安西

渭城の朝雨軽塵を浥す

客舎青青柳色新たなり

君に勧む更に尽くせ一杯の酒

西のかた陽関を出づれば故人無からん王維詩 元二の安西に使いするを送る

日本でお通夜が行われていると聞いた3月17日の夜、この2つを書いてみた。筆を持つ、線を書く。「縦に線を引く時は、息を吐きながら。そうしたら曲がらない」「ゆっくりと。急がない! 急いで良いことは、ひとっつもない」など、それぞれのシチュエーションで、先生の言葉や細かい指導が頭の中でよみがえる。先生が教えてくださったことは、大量に注いでくれたもののうち、ほんの少ししか受け止めることができなかったが、それでも体の中に入っている。

三月のジャカルタはまだ雨期が続いていて、普段に増して緑は青青。先生の去られた「西のかた」には、「故人(友人)無からん」どころか、「友人だらけ」だろう。歓待されて、びっくりしているのではないか。

-

前の記事

![目黒先生のこと [書道] #19](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2025/03/20200114_meguro03-150x150.jpg)

目黒先生のこと [書道] #19 2025.03.16

-

次の記事

![チェコ土産、「空飛ぶ本」のトート [バッグ] #8](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2025/07/20250706_praha02-150x150.jpg)

チェコ土産、「空飛ぶ本」のトート [バッグ] #8 2025.07.27

![三月、友を送る(李白の詩) [書道] #4](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2023/07/20190426_indramayu02-150x150.jpg)

![最初のレッスン [書道] #1](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2023/08/20191214_02-150x150.jpg)

![プトリの書道 [書道] #15](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2023/08/20200818_putri04-150x150.jpg)