最初のレッスン [書道] #1

- 2023.07.15

- ジャカルタ書道日記

![最初のレッスン [書道] #1](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2023/08/20191214_02.jpg)

取材でノートを取っている時、インタビュー相手から何度、「速記できるんですね、すごいですね」と言われたことか……。速記ではなく、字が汚いだけです。時々、自分でも読めません、ハイ。友人の宮島伸彦さんには「日本語の筆記体ですね」と言われた。

子供の時は、活字のように几帳面な字を書いていたのだが、いつのころからか、どんどん崩れていった。さらに、文字を書くのにキーボードで入力することが多くなり、非常に簡単な漢字でさえ忘れてしまって、書けなくなっている。

書道を習おうと思った理由は、自分の字の汚さを何とかしたい、と思ったのが一つだ。「字は人を表す」と言う。あまりにも汚い字は恥ずかしい。さらに、ずっと「字を書く」仕事をしてきて、「字を書く」原点に戻りたい、と思ったのがもう一つ。ジャカルタで長く書道を教えてきた目黒雅堂先生にお願いしたところ、快く指導を引き受けてくださった。

実は、目黒先生の書道教室は、これまで何度も取材したことがある。笑顔を絶やさない先生とその周りに起きる笑い声、習っている人たちの楽しそうな様子を見て、「こんな楽しそうな書道があるの?! 私もいつか習ってみたい」と思っていた。ちょうどぽっかり仕事に空白が出来た時、「何をやろうか?」と考え、まず浮かんだのが、ずっとやりたいと思っていた書道だった。

書道にはトラウマがある。小中学校の書道の授業。重くてかさばる道具箱をぶら下げて学校へ行く。時間の半分は墨をすって終わった。それだけの時間をかけてすっても、墨はまだ水っぽかった。筆は「立てて持て」と言われるだけ。この不自然な持ち方で、どう線が書けるものか、さっぱりわからなかった。全ては見ようみまねで、清書の出来上がりもひどかった。きれいに書けるのは、「書道教室」に通っている子たちだけだった。

「筆は2/3、おろせ」と習った。おろしていない根元の1/3は墨が固まってガチガチになった。2/3の部分で書くのだが、長さの足りない筆は、書きにくかった。そして書く物といえば、太筆で、意味不明な漢字の熟語ばかり(「夢」とか「希望」とかは、まだいい方)。小筆を使うのは、横に名前を書く時だけだ。ひらがなを習った記憶はない。

こうした「学校の書道」が、最初のレッスンの日に全て覆された。

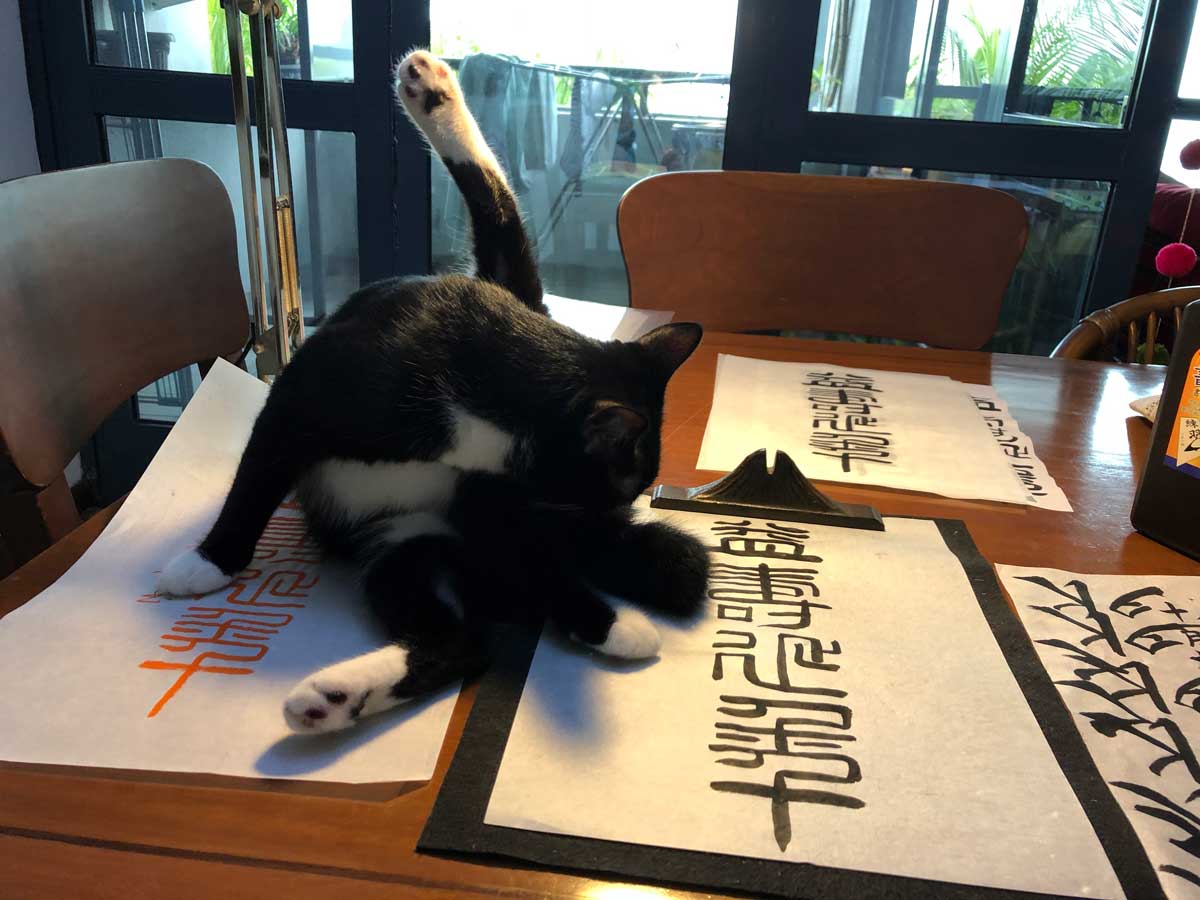

レッスンは先生の自宅へ行き、一対一で教えていただく。茶色い大きい犬が「ワンワン」とほえながら飛び出して来て歓迎してくれた。先生もにこやかに出迎えてくださる。

まずは、道具を揃える。書道道具など、何一つ持っていない。ジャカルタで揃えられるのか?

私「あのー、墨は?」

先生「あ、墨汁でいいの」(※ジャカルタの「ダイソー」で売っています)

私「硯は?」

先生「要らない。プラスチックの小皿でいい。これ、あげましょう」

私「筆は?」

先生「とりあえず、ここにあるの買いますか? 太筆15万ルピア、小筆12万ルピア」

私「紙は」

先生「ジャカルタでも売ってるけど、日本へ行った時に買って来るといいですね」

私「下敷きは」

先生「布、何でもいいの。とりあえず、これあげましょう(白い普通の布)」

子供のころに持っていた大げさな「道具箱」など必要なく、非常にコンパクトにまとまってしまう。

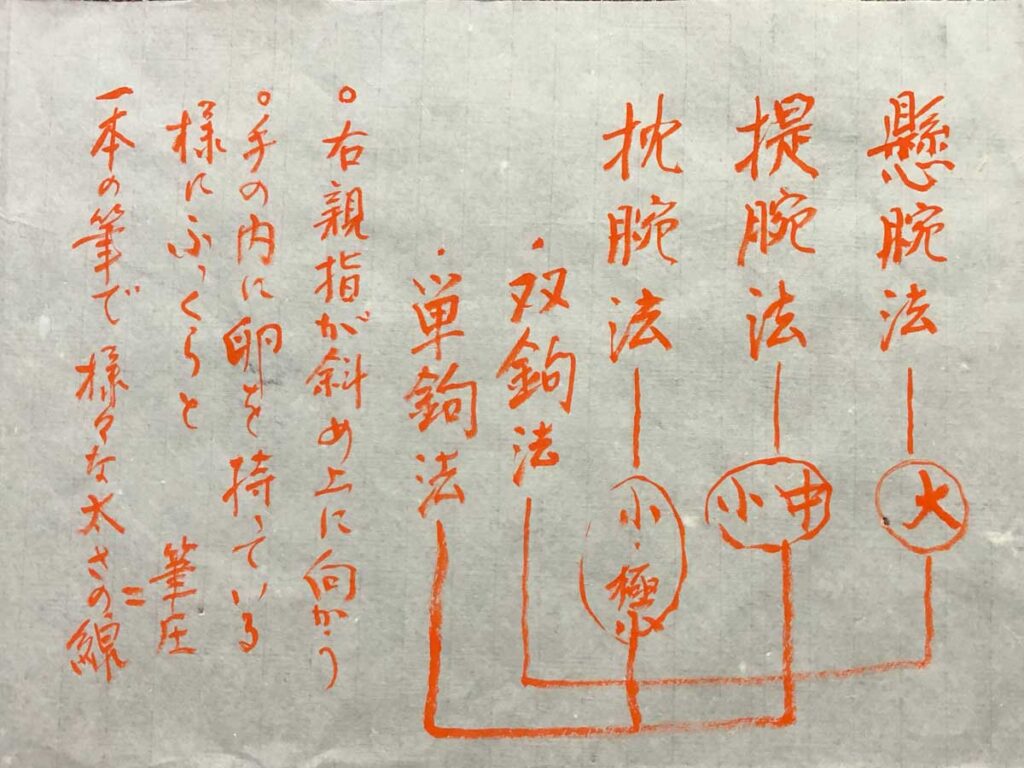

そして、筆の手入れなどについて基本から教えてくださる。まず、筆は最初に全部おろしてしまう(「えっ!」)。線の太さは筆圧で調整する。筆を買った時に付いている、穂先を包むプラスチックのケースは、捨ててしまう人が多いけど、実は捨てないのが重要(「えっ!」)。なぜなら、書き終わったらすぐに筆を流水でよく洗い、ティッシュで水気を拭き取り、穂先を整えてからプラスチックのケースをかぶせておくから。こうすると、急速に乾かないので、筆が傷まない。

次に、筆の持ち方を教えてもらう。「普通に、鉛筆やペンを持つように」で良い(「えっ!」)。重要なのは、右手親指が上を向くように持つことで、親指が下を向く「幽霊の手」にならないように。

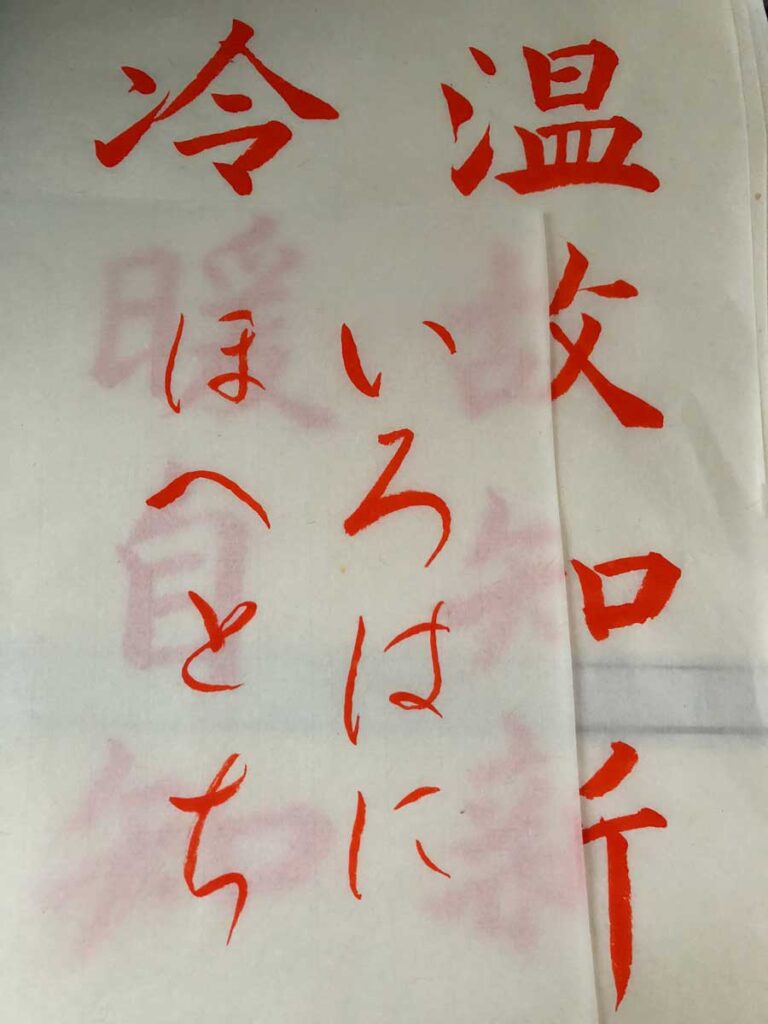

そして、朱色の墨をたっぷりつけて、半紙に、さらさらと手本を書いてくださった。

「いろはに

ほへとち」

先生の筆から生み出される字の美しさに、心が震えた。

ひらがなを習うのは初めてだ。まずは「いろは」の最初の8文字から始める。

ひらがなは楷書と違って、押さえず、止めず。楷書を書く時の癖で、最初にぐっと力を入れて、最後もぐっと押さえそうになるが、そうではない。すっと入り、真ん中に力を入れて、すっと抜く。「中心を膨らませて書く。落ち葉のように」と言われる。ふむふむ……。

いよいよ、自分の席に座って書き始める。何十年ぶりに持つ筆だろうか。筆の持ち方や親指の向きを確かめながら、墨をつけずに紙の上を滑らせて「シミュレーション」をしていると、先生に「あのー、墨つけて書いて」と言われた。

まずは、「一」のような、ひらがなの横線を書いてみる。先生が書くのを見ていると簡単そうなのだが、まったく思うように筆は動かず、どぼっと入って、どぼっと終わる。「うわっ!」「ああーー!」と声を上げながら書く。書いてからは、「はぁーーーー」と深いため息。先生が「なんか、ため息が聞こえてきたけど?」と笑う。

「そのうち筆が、言うことを聞くようになってくるから」と先生。私の書いためちゃくちゃな字を「いいよ!」「バグース(Bagus)!」とほめてくださる。「ほめ殺しの目黒」なのだ。

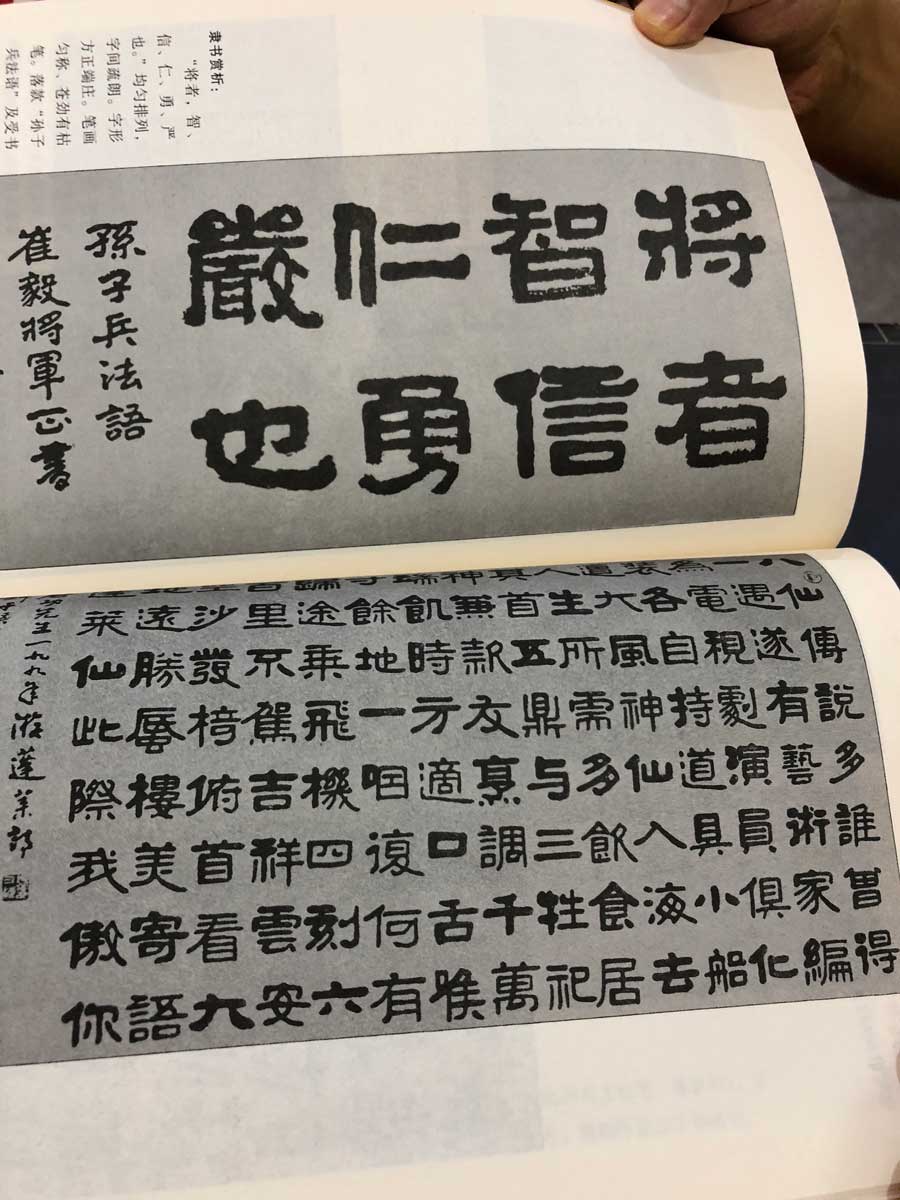

楷書は、基本のハネなどをする時の筆の使い方、穂先の位置などを教えてくれ、課題は「温故知新」「冷暖自知」の二つ。

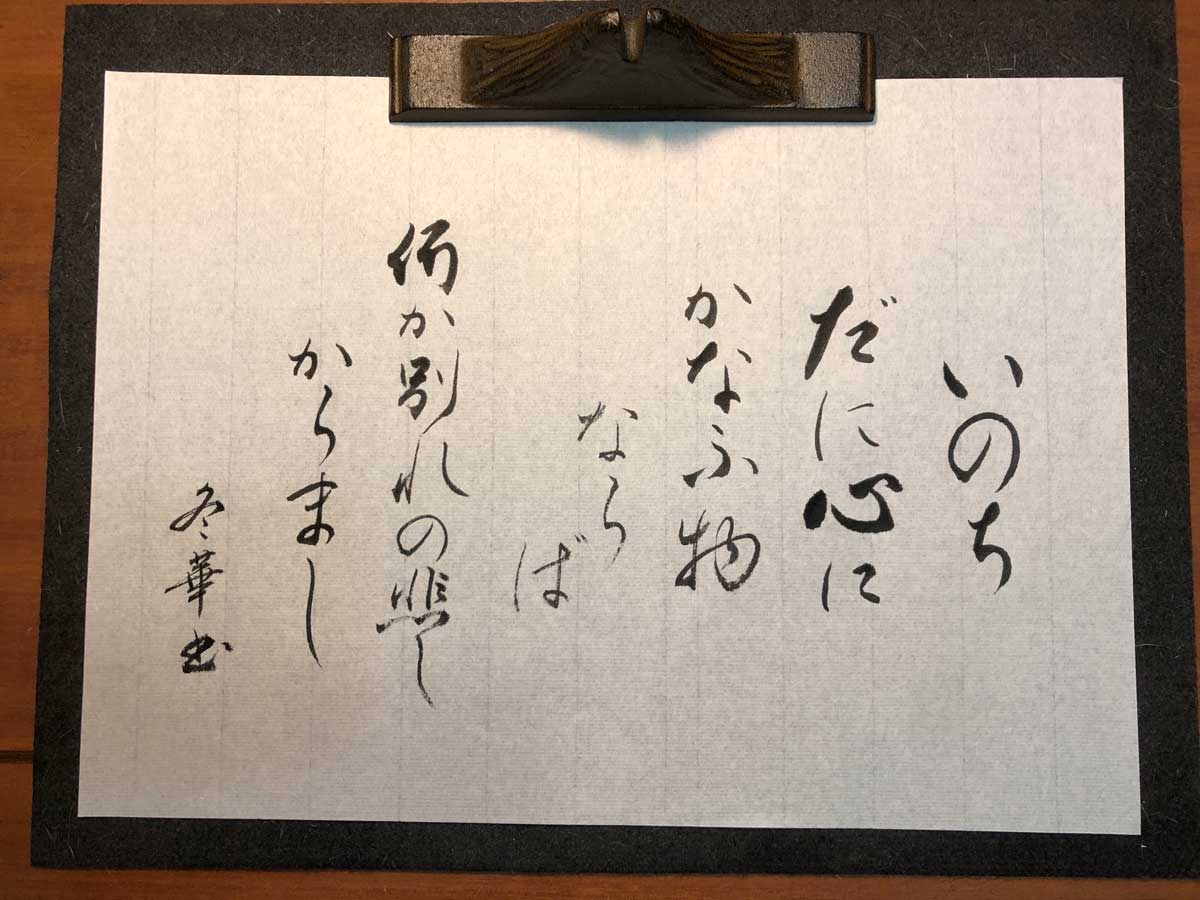

それから、「名前を付けましょう。芸名。あなた、何月生まれ? 冬か……。『華』という漢字は、いいと思うんだよね。『冬華』はどう?」。こうして名前は「冬華」と決まり、「冬華書」という署名も課題にもらった。

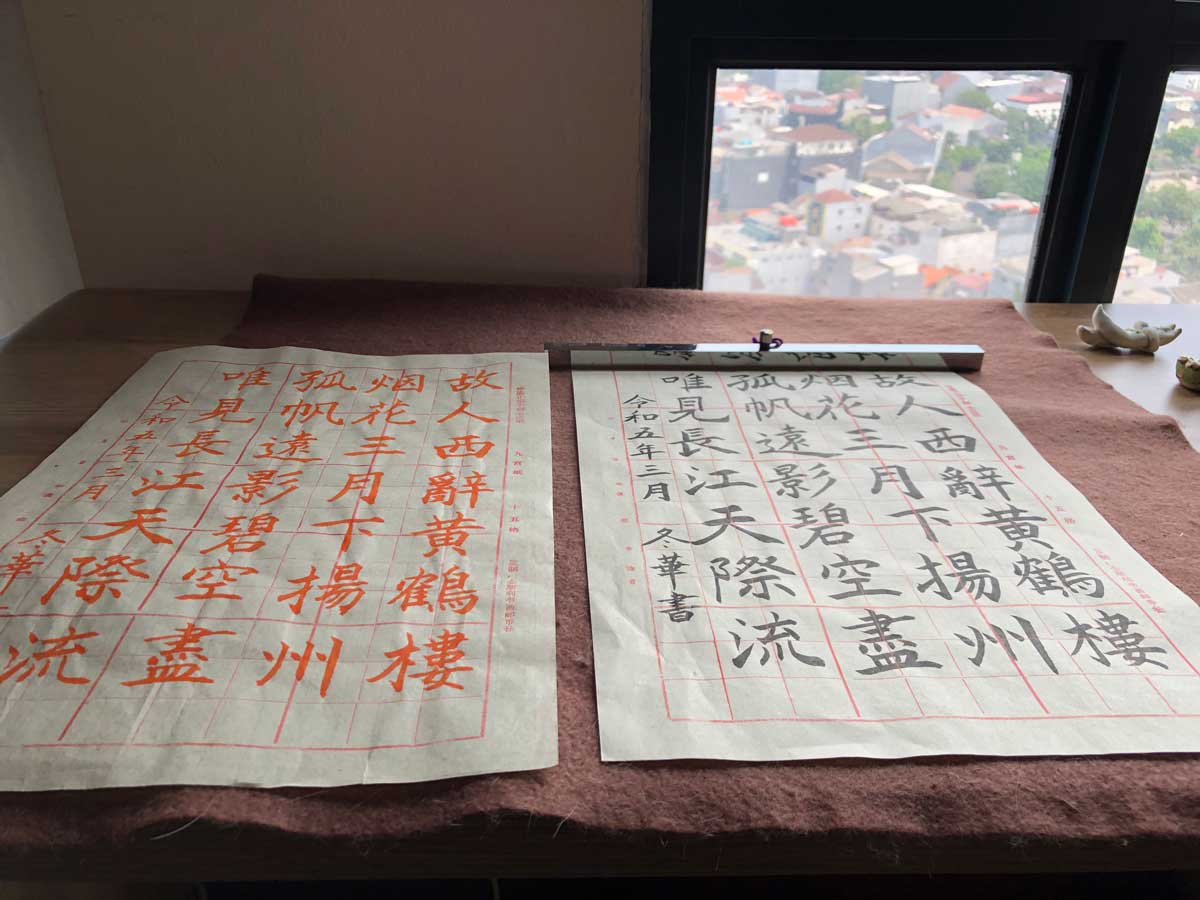

第1回の課題は、「いろはにほへとち」「温故知新」「冷暖自知」「冬華書」の4つだ。

家へ帰り、勇んで課題を練習し始めたのだが、あまりにも書けなくて泣きたくなった。先生なしで、自分一人でやっていると、筆の持ち方自体がわからなくなってしまう。先生に習っていた時の楽しさはなく、ただただ嫌なだけだ。漢字は全体のバランスが難しい。漢字4文字全体のバランスとなると問題外だ。ひらがなは、少しの線で成り立っているから、なおさら字にならない。だが、「書けない」という苦しさに耐えて練習をしているうちに、少しずつ面白くなってきた。

文字を一線一画、じっくり見る。お互いの関係、大きさや長さ。何も意識せずに書いてきた「文字」を見直し、「文字」と向き合う時間。そこに意味があると信じて。

-

前の記事

ジャカルタ書道日記 2023.07.15

-

次の記事

![自転車が走り出す [書道] #2](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2023/07/20181225_02-150x150.jpg)

自転車が走り出す [書道] #2 2023.07.15

![インドネシア人の名前を書く [書道] #18](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2025/01/20241201_birin-150x150.jpg)

![最後の課題 [書道] #20](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2025/03/20250317_09-150x150.jpg)

![三月、友を送る(李白の詩) [書道] #4](https://jakartahanachan.blog/wp-content/uploads/2023/07/20190426_indramayu02-150x150.jpg)